Monday, June 30, 2025

TRIP MEDAN - TASIK TOBA - BRASTAGI 4 Hari 3 malam

Wednesday, June 18, 2025

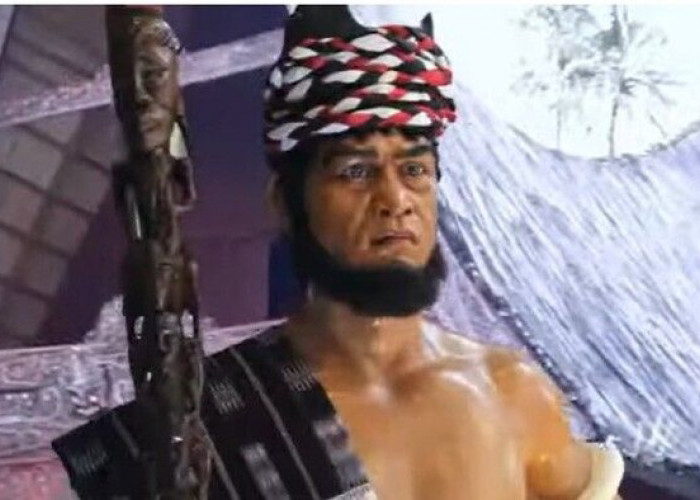

SEJARAH PAMALAYU DI TANAH BATAK

BATAK KARO

- oleh pihak kalimbubu-nya, maka upacara tersebut tidak dapat dimulai. Anak Beru Tua juga berfungsi sebagai Anak Beru Singerana (sebagai pembicara), karena fungsinya dalam upacara adat sebagai pembicara dan pemimpin keluarga dalam keluarga kalimbubu dalam konteks upacara adat

- Anak Beru Cekoh Baka Tutup, yaitu anak beru yang secara langsung dapat mengetahui segala sesuatu di dalam keluarga kalimbubu-nya. Anak Beru Cekoh Baka Tutup adalah anak saudara perempuan dari seorang kepala keluarga. Misalnya Si A seorang laki-laki, mempunyai saudara perempuan Si B, maka anak Si B adalah Anak Beru Cekoh Baka Tutup dari Si A. Dalam panggilan sehari-hari anak beru disebut juga Bere-bere Mama.

- Anak Beru Menteri, yaitu anak berunya si anak beru. Asal kata Menteri adalah dari kata Minteri yang berarti meluruskan. Jadi anak beru minteri mempunyai pengertian yang lebih luas sebagai petunjuk, mengawasi serta membantu tugas kalimbubu-nya dalam suatu kewajiban dalam upacara adat. Ada pula yang disebut Anak Beru Singkuri, yaitu anak beru-nya si Anak Beru Menteri. Anak beru ini mempersiapkan hidangan dalam konteks upacara adat.

Tuesday, June 17, 2025

RUMAH BOLON BATAK TOBA

ASAL USUL LELUHUR BATAK / TAROMBO BATAK

Monday, June 16, 2025

OLEH OLEH MEDAN

Sunday, June 15, 2025

KERAJAAN MELAYU DELI

TRIP PADANG - ACEH - MEDAN - PEKANBARU

ORANG BATAK MAKAN ORANG

Ritual kanibalisme telah terdokumentasi dengan baik di kalangan orang Batak, yang bertujuan untuk memperkuat tondi pemakannya. Secara khusus, darah, jantung, telapak tangan, dan telapak kaki dianggap sebagai kaya tondi.

Dalam memoir Marco Polo yang sempat melakukan ekspedisi di pesisir timur Sumatra dari bulan April sampai September 1292, menyebutkan bahwa ia berjumpa dengan orang yang menceritakan akan adanya masyarakyat pedalaman yang disebut sebagai "pemakan manusia".

Dari sumber-sumber sekunder, Marco Polo mencatat cerita tentang ritual kanibalisme di antara masyarakat "Battas". Walau Marco Polo hanya tinggal di wilayah pesisir, dan tidak pernah pergi langsung ke pedalaman untuk memverifikasi cerita tersebut, tetapi dia bisa menceritakan ritual tersebut.[butuh rujukan]

Niccolò Da Conti (1395–1469), seorang Venesia yang menghabiskan sebagian besar tahun 1421 di Sumatra, dalam perjalanan panjangnya untuk misi perdagangan di Asia Tenggara (1414–1439), mencatat kehidupan masyarakat disana. Dia menulis sebuah deskripsi singkat tentang penduduk Batak: "Dalam bagian pulau, disebut Batech, masyarakatnya hidup dengan berperang terus-menerus kepada tetangga mereka ".Hal yang sama juga dicatat oleh William Marsden dalam bukunya History of Sumatra, yang menyatakan bahwa pedagang Minangkabau menjual senjata yang dibuat di Salimpaung kepada masyarakat di utara yang suka berperang.

Kunjungan yang sama oleh Nathan Ward, Meers, dan Burton pada tahun 1828 mencatat dalam jurnalnya bahwa tindakan kanibalisme terjadi bukan karena kekurangan makanan, selera yang aneh, dendam pribadi, takhayul ataupun kehormatan militer. Kebiasaan kanibalisme ini lebih sebagai bentuk penghormatan kepada keadilan di tengah-tengah masyarakat dan amarah kepada pelaku kriminal.

Pendapat ini diambil karena pada sistem hukum suku Batak pada masa itu memiliki hukuman kanibalisme pada pelaku kriminal. Beberapa contoh yang mereka ketahui ialah orang yang ketahuan melakukan perampokan akan dibunuh secara publik dengan pisau atau kancing sumbu yang nanti akan dimakan secara ramai-ramai.

Untuk pria yang berselingkuh, maka dia akan dimakan dengan memotong bagian tubuhnya sepotong-sepotong tanpa dibunuh terlebih dahulu. Para tawanan perang dan pria yang mati saat perang akan dimakan ramai-ramai, kecuali bila hanya dua desa saja yang berperang. Pada kunjungan ini, mereka mendengar bahwa 20 orang telah dimakan dalam satu hari dan tengkoraknya disimpan. Orang-orang tersebut merupakan penduduk yang tinggal di sekitar pinggir pantai yang sering menjarah para penumpang kapal yang mereka anggap sudah keterlaluan.

Thomas Stamford Raffles pada tahun 1820 mempelajari Batak dan ritual mereka, serta undang-undang mengenai konsumsi daging manusia, menulis secara detail tentang pelanggaran yang dibenarkan. Raffles menyatakan bahwa: "Suatu hal yang biasa dimana orang-orang memakan orang tua mereka ketika terlalu tua untuk bekerja, dan untuk kejahatan tertentu penjahat akan dimakan hidup-hidup".. "daging dimakan mentah atau dipanggang, dengan kapur, garam dan sedikit nasi".

Para dokter Jerman dan ahli geografi Franz Wilhelm Junghuhn, mengunjungi tanah Batak pada tahun 1840-1841. Junghuhn mengatakan tentang ritual kanibalisme di antara orang Batak (yang ia sebut "Battaer"). Junghuhn menceritakan bagaimana setelah penerbangan berbahaya dan lapar, ia tiba di sebuah desa yang ramah. Makanan yang ditawarkan oleh tuan rumahnya adalah daging dari dua tahanan yang telah disembelih sehari sebelumnya.

Namun hal ini terkadang dibesar-besarkan dengan maksud untuk menakut-nakuti pihak yang bermaksud menjajah dan/atau sesekali agar mendapatkan pekerjaan baik sebagai tukang pundak bagi pedagang maupun sebagai tentara bayaran bagi suku-suku pesisir yang diganggu oleh bajak laut.

TRIP PADANG - MEDAN PEKANBARU 5 HARI

ORANG BATAK

Saturday, June 14, 2025

DANAU TOBA

SUKU TALANG MAMAK DI RIAU

SIAPAKAH SUKU TALANG MAMAK INI? DAN APA KAITANNYA DENGAN MINANGKABAU? Suku Talang Mamak adalah salah satu suku asli (indigenous ...

-

Pesona liburan sumatera utara ( toba - berastagi - medan ) Hari 1 : sumbar - parapat ( ms, mm ) Berangkat hari Padang Sumbar ...

-

RUMAH BOLON, BATAK TOBA - HUTA SIALAGAN Salam pariwisata, Kami dari pesona jejak wisata tour and travel, berkunjung ke Pulau Sa...

-

KERAJAAN MELAYU DELI Kerajaan Melayu Deli adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di wilayah Sumatera Timur, khususnya...